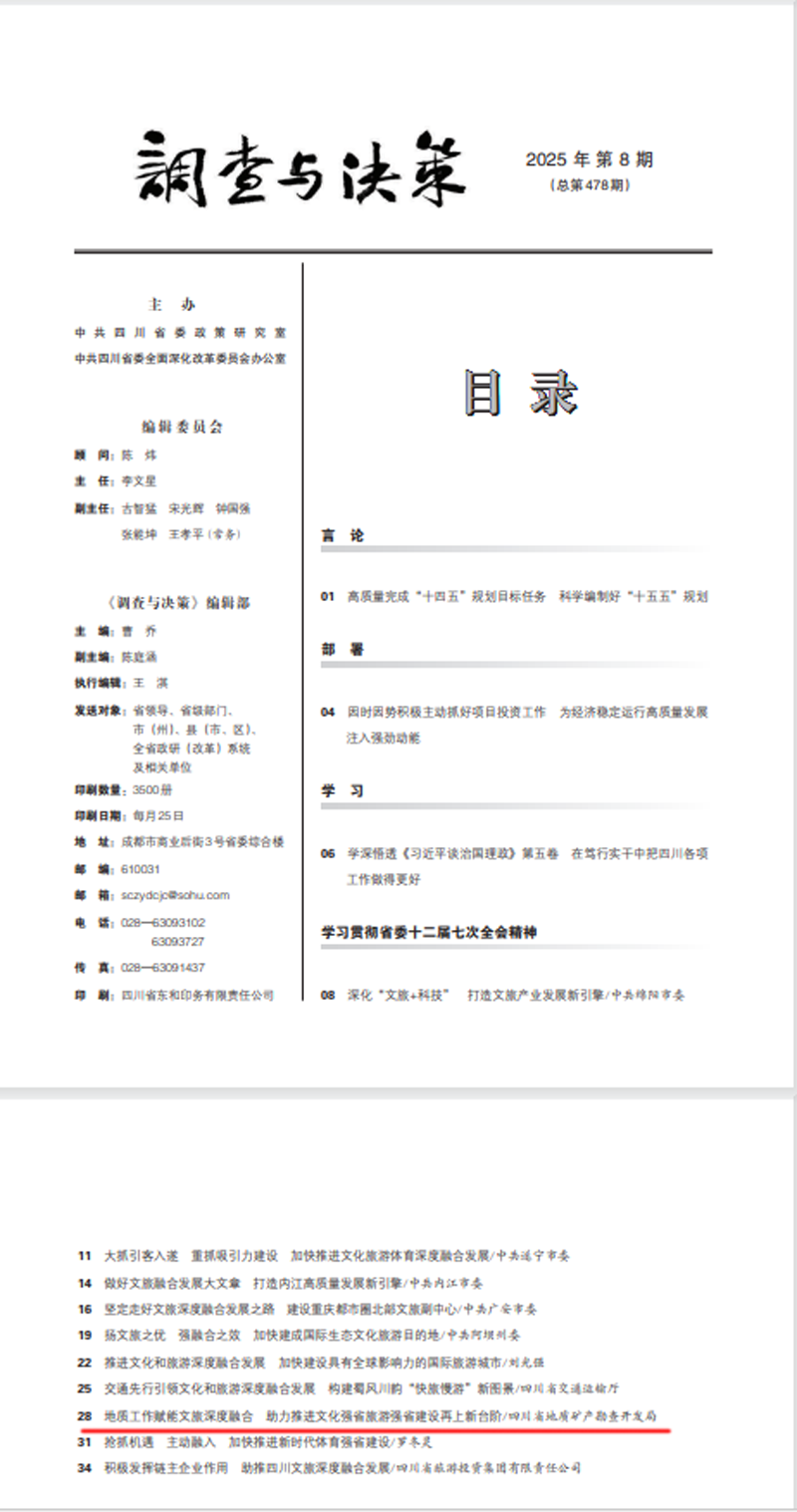

近日,由省地质局撰写的文章《地质工作赋能文旅深度融合 助力推进文化强省旅游强省建设再上新台阶》,在中共四川省委政策研究室、中共四川省委全面深化改革委员会办公室主办的刊物《调查与决策》2025年第8期上发表。

全文如下:

地质工作作为经济社会发展的先行性、基础性工作,在服务支撑文化旅游融合发展中具有重要作用。近年来,四川省地质矿产勘查开发局立足全省独特的自然生态之美、多彩人文之韵,充分发挥专业技术优势,开展了一系列富有成效的“地质+文旅”产业融合发展实践,为四川推进文化强省、旅游强省贡献了地质力量。先后参与和完成了全国30余个世界级、国家级、省级地质公园和矿山公园的申报创建。承担全省文化和旅游资源普查项目技术总包和外业普查指导工作,协助文化和旅游厅圆满完成全省183个县(市、区)文旅普查任务,新发现旅游资源6.5万处,其中优良级旅游资源4.68万个,获省政府表彰。全局共参与100余处地热(温泉)井调查评价、可行性论证、取水钻井施工等工作,为各地文旅产业升级注入了强劲动能。全力支撑雅安大熊猫国家公园、若尔盖山水林田湖草沙保护修复、海螺沟磨西台地、九寨沟和峨眉山景区等项目地质灾害治理和生态修复任务,助力擦亮四川特色文旅名片。

一、坚持向改革要动力,提升地勘单位核心能力

深化体制机制改革,激发高质量发展内生动力。认真落实省委“三定”方案职能要求,进一步深化地勘单位改革,不断完善局管理院、受厅委托管理集团的体制机制,充分发挥局的管理职能,实现局、院、集团抱团发展、协同发展、错位发展,持续构建地勘队伍“一盘棋”新格局。加快推动企业重组整合总体设计和试点方案落地,积极推动平台企业建设,推进队属企业战略性重组和专业化整合,缩短产权链条、减少同质竞争,推进企业治理体系和治理能力现代化。完善以管资本为主的国有资产监管体系,激发企业高质量发展的动能和活力。

强化科技创新引领,培育地质赋能文旅融合新动能。加强核心技术攻关,加快引进和推广高光谱、时频电磁等新技术新方法,深入开展三维可视化工作,为文旅资源管理和数字化呈现提供技术支撑。加强地质灾害精准探测、快速识别、分析评价等技术攻关,构建地质灾害“天—空—地”一体化监测体系,夯实文旅融合发展基础。加大四川省黄河上游高海拔地区生态修复工程技术研究中心等重大科创平台建设力度,积极参与地质领域国家和部省重点实验室优化重组共建,推动生态修复技术与文旅开发需求深度结合,助力生态旅游、地质研学等业态发展。做好深地国家科技重大专项、省科技计划、省自然资源科研项目申报,抓好局级科技创新项目实施,着力提升整体创新能力,为文旅融合在资源挖掘、产品创新、安全保障等方面持续赋能。

完善人才培养体系,建设高素质专业化队伍。大力引进培养文旅高端人才和青年科技人才,加快构建合理人才梯队,建设复合型人才队伍。组织开展文旅专业培训、学术交流、科普宣传活动等,提升地勘队伍专业能力素质,营造尊重人才、鼓励创新的浓厚氛围。积极组织参与行业奖项和高层次人才选拔推荐工作,形成一批权威专家团队,提升行业话语权。围绕科技人才培育、科研待遇提升等,加强政策研究、制定具体措施,推动激励政策落地落实。

二、加强文旅资源要素挖掘和保护,丰富文旅品牌内涵

树立新型资源价值观,讲好地球故事。地质遗迹堪称地球演化的“活档案”,完整记录了人类地学认知的发展历程,作为兼具自然禀赋与人文内涵的特殊资源,在文旅融合中具有独特优势。要树立“地质即文化”“景观即遗产”的新型资源价值观,结合基础地质调查和生态地质调查成果,进一步挖掘冰川遗迹、喀斯特地貌、化石群等地质景观和地质遗迹资源,做好地质遗迹资源调查及开发保护方案编制,协助做好自然公园(地质公园)建设,推动地质遗迹保护利用工作,为文旅品牌提供不可复制的自然IP,助力文旅地标和景观大道建设。

推进勘测技术服务文明探源工程。地质勘探技术是破解文明起源密码的重要工具。通过精准的地层分析和物质成分检测,能够为文明探源提供科学的地质数据支撑。要重点加强青铜器、玉石器、硅化木等文物溯源研究、考古发掘现场信息化建模等地质溯源技术应用,揭示地质背景与文明演化的内在联系,助力古蜀文明等历史脉络实证,为“安逸四川”文旅品牌注入独特的“自然标识”和“历史底蕴”。

加强地质技术在文物保护中的研究应用。地质技术能够精准研判文物所处的地质条件及潜在风险,为文物保护提供科学依据。要建立文物赋存环境地质数据库,为预防性保护提供动态监测技术支撑。联合高校、科研机构等开展石窟寺等岩石水害和风化、土遗址水土流失等地质病害成因机理研究,制定差异化保护方案,助力文物品牌可持续性运营。

三、服务全业态旅游产品开发,丰富文旅产业供给

推动县域乡村旅游产品开发。在乡村振兴与文旅产业蓬勃发展的当下,同质化问题成为制约产业进一步发展的瓶颈。要用活用好四川省文化和旅游资源普查标准体系、工作手册、报告、保护与利用指南、云平台“五维合一”普查系列成果,深度挖掘具有区域特点的文旅资源。根据乡村资源禀赋条件、社会经济发展水平以及产业发展特点,因地制宜、突出特色开展“地质+生态农业”“地质+生态康养”“地质+自然教育”等地质文化村建设,开发特色农产品、乡村研学项目、地质文创产品等多元化文旅产品。

推动“温泉康养+生态旅游”业态发展。四川省地热资源分布广、储量大,蕴藏量居全国第三,开发利用潜力大。要重点加强盆周、攀西、川西等区域温泉资源开发利用,构建“能源开发—产业升级—旅游增值”循环模式,推动“温泉康养+生态旅游”业态发展,助力创建国家级和省级旅游度假区。聚焦“两环六廊”大九寨交旅融合空间布局,在九寨沟县南坪镇地热开发工作基础上,进一步组织开展大九寨区域地热资源系统性调查,积极谋划参与大九寨东西环线以及雪山草地长征风景道、九黄仙境生态风景道等沿线旅游景区配套地热资源开发可行性论证工作。

加强科普实践基地建设。矿业遗迹是人类文明进步的实物见证,从青铜时代的矿冶遗址到近代工业遗产,无不彰显着人类智慧与自然馈赠的完美结合。要加强对具有历史文化和生态价值的废旧矿山、矿业遗址的科学保护与创新利用,助推矿山公园、遗址博物馆和研学旅行实践基地建设。加快推进四川地质博物馆和地质陈列馆规划建设,将其打造成为集科普教育、文化展示、旅游体验于一体的地质文旅新地标,致力于形成具有全省乃至全国影响力的旗舰品牌。

四、助力文旅基础设施能力建设,提升文旅服务品质

地质技术护航“快旅慢游”交通网络建设。充分发挥地质资源调查、勘察设计、施工、环境影响评价等技术优势,为旅游景区及铁路、高速公路等基础设施建设提供有力支撑。坚持生态优先理念,充分挖掘景观资源,积极参与交通工程勘查设计,全力服务大峨眉、大香格里拉、大九寨、大蜀道等精品线路“串珠成链”,促进优质旅游资源强强联合、深度融合。开展机场选址地质适宜性评价,助力成都国际航空枢纽建设和支线机场布局。系统开展地质灾害风险评估和生态敏感区地质调查,科学规划高速铁路、高速公路走向,提升四川旅游目的地可达性和硬件设施舒适度。

地质灾害防控体系筑牢景区安全防线。全力做好重要旅游环线与景区地质灾害隐患详细调查与评价、监测预警、应急处置和隐患治理等工作,积极构建覆盖重要文旅区域的地质安全风险防控网络,运用先进监测预警技术和综合治理手段,助力筑牢景区及旅游生命线的安全屏障,让游客“玩得开心、游得安心”。在九寨沟等世界遗产地推广生态治理技术,实现灾害治理与景观修复的有机统一,让地质安全成为永续利用的坚实保障。

数字地质技术应用提升智慧文旅水平。在数字经济时代,地质数据已成为重要的生产要素,深刻影响着文旅融合等多元领域的发展。要系统整合地层信息、地灾信息等核心数据,为文博领域的三维影像建模、地学数据库搭建提供精准支撑,助力文物风险防控。做好旅游景区强基焕新行动技术支撑,积极参与“微改造、精提升”和数字化建设,借助实景三维、VR等技术,打造沉浸式、互动性强的智慧游览新场景。开发运用地质环境智能监测系统,实时捕捉景区环境参数变化,为智慧管理提供科学依据,降低景区运营维护成本。

微信

微信

微博

微博