当抗日战争的烽火在华夏大地燃起,前线将士们手握钢枪、浴血冲锋,用滚烫的生命浇筑起抵御外侮的血肉长城;而在硝烟稍缓的山野荒原、峡谷深林里,另一群年轻的身影正背着沉甸甸的标本箱、紧握生锈的罗盘,在泥泞与荆棘中艰难跋涉。他们,是抗战岁月里以“地质”为刃的特殊青年力量。

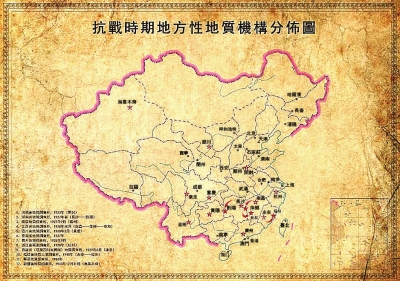

抗战时期地方性地质机构分布图(图片来自中国地质调查局官网)

一纸宣言:乱世中地质人的精神坐标

1937年寒冬,《再致地质调查所同人书》于烽火硝烟中传递着炽热的家国信念。时任地质调查所领导者翁文灏在文中掷地有声地阐明立场:“科学真理无分疆域,然掌握真理之人才、承载研究之材料、开展工作之疆域,皆深植于家国土壤。吾辈绝不可借科学之名背弃祖国,更不应为保全研究所物资而忘却中华民国之存续。值此民族危亡之际,吾辈甘愿倾尽所有,唯以捍卫民族人格、守护国家尊严为己任。”此番宣言字字千钧,不仅是对地质同仁的殷切感召,更成为整个地质学界于乱世之中坚守的精神坐标。

翁文灏(1889—1971)字咏霓,浙江鄞县(今属宁波)人。出生于绅商家庭,清末留学比利时,专攻地质学,获理学博士学位,于1912年回国,是民国时期著名学者,中国早期著名的地质学家。(图片来自中国地质调查局全国地质资料馆)

这位出生于浙江鄞县绅商家庭,清末留学比利时、专攻地质学并获理学博士学位的学者,自1912年回国后便一心投身中国地质事业,是中国早期著名的地质学家。他的这番话不仅是对地质同仁的殷切感召,更如一盏明灯,照亮了整个地质学界在乱世中的前行方向,成为他们坚守的精神坐标。在这一信念的指引下,无数地质青年放弃了安稳的生活,毅然走向艰苦卓绝的资源勘探一线。

泛黄档案:笔尖下的资源防线

那些以毛笔精心书写、已然泛黄的地质历史档案,静静诉说着当年地质工作者的紧迫使命感与赤诚之心。

抗战期间,地质学家李四光不顾战乱奔波之苦,深入鄂西、川东、湘西、桂北等地的崇山峻岭,在野外考察中细致记录冰川遗迹——从岩石擦痕到冰碛物分布,每一项数据都在战火的间隙中精心整理。最终,他撰写完成《鄂西川东湘西桂北第四纪冰川现象述要》,不仅以详实证据打破了国际地质界“中国无第四纪冰川”的长期定论,更为这些地区的地貌演化、水文规划乃至地质灾害防治提供了早期科学依据,为后方基建选址与农业发展埋下了“科学伏笔”。

黄汲清等地质学家则扛起了“为国家找资源、为抗战编蓝图”的重任。当时,他们既要承担极为繁重的矿产资源勘查工作——深入西南各省的矿区,徒步丈量煤、铁、铜等战略矿产的分布范围,为后方工厂生产提供资源坐标;又在极度繁忙的工作间隙,牵头启动了中国地质图的系统性编纂工作。为统一编图标准、整合零散的地质数据,团队克服资料短缺、印刷困难的问题,反复研讨修订,最终编写完成《中国地质图编辑计划》。这份计划不仅确立了中国首张全国性地质图的编绘框架,更首次系统性梳理了中国主要地质构造带与矿产富集区的关联规律,为战后全国矿产资源勘探事业奠定了核心技术基础。

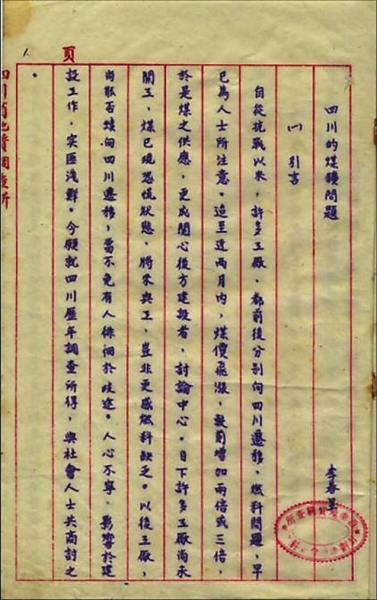

著名地质学家李春昱先生编写的《四川的煤矿问题》(图片来自中国地质调查局全国地质资料馆)

更多地质工作者则将研究方向直指抗战急需的资源领域,用专业成果解国家燃眉之急。著名地质学家李春昱先生聚焦后方能源保障,深入四川各地煤矿产区,从煤层厚度、煤质成分到开采技术条件,进行了全面且细致的实地勘查与分析。他撰写的《四川的煤矿问题》,不仅清晰呈现了四川煤矿资源的分布现状与开发潜力,更针对当时后方煤矿开采效率低、技术落后的问题提出改进建议,直接为抗战后方工厂、铁路运输及民生用煤的开发规划指明了方向,成为西南地区煤炭资源开发的“指导性手册”。

全面抗战时期由经济部采金局编印的《川康专号》(图片来自中国地质调查局全国地质资料馆)

除了能源资源,贵金属勘探也成为支援抗战经费的重要一环。全面抗战时期,经济部采金局组织地质技术人员深入川康(四川、西康)地区,对当地金矿资源展开大规模调查。技术团队克服高原缺氧、交通闭塞的困难,走遍金沙江、雅砻江流域的金矿点,详细记录金矿的矿床类型、储量估算与开采工艺,最终编印完成《川康专号》。这份资料不仅系统梳理了川康地区金矿的分布图谱,更为国家规范金矿开采、提高黄金产量提供了关键依据——当时川康地区的黄金产出,通过特定渠道转化为外汇,用于购买抗战急需的武器装备与医疗物资,成为支撑抗敌经费的重要来源之一。

在战火纷飞的特殊年代,每一份报告都承载着沉甸甸的责任,他们将野外调查的艰辛成果,凝练为极具战时特征的文字:“急就报告”“地质简报”“临时简报”直指矿产核心议题,以最凝练的文字明确标注矿点方位、矿石品质、矿物储量,为资源快速开发提供精准指引,仿佛在与时间赛跑,只为让急需的矿产资源尽快投入生产;“地质专报”“地质矿产消息”“经济研究报告”则系统梳理特定时期的地质矿产信息,为国家战略决策提供坚实的数据支撑,成为战时经济规划的重要依据。

鉴于之前日本侵略者窃取我国资源情报的经历,1939年起,地质工作者进一步强化保密意识,于各类报告之上郑重标注“秘密参考材料”,用严谨细致的笔触,守护着国家矿产核心机密,为抗战胜利构筑起一道无形却坚不可摧的“安全防线”。

生命抉择:山河间的热血铭志

地质人守护国家利益的坚定,不仅体现在文字档案的严谨中,更刻在地质人的生命选择里。地质学科奠基人章鸿钊困居北平,面对日本侵略者的威逼利诱,始终坚守民族气节,宁可变卖毕生珍藏的典籍维持生计,也绝不与侵略者同流合污,用行动诠释着文人的风骨;著名地质学家丁文江“九一八事变”后深知国防建设刻不容缓,毅然投身其中,率队深入湖南谭家山煤矿考察时,不幸遭遇意外殉职,将生命永远定格在为国家寻找资源的路上;李学清在甘肃玉门油田勘探时,因恶劣风沙天气引发疾病且医疗条件有限不幸病逝,王恒升在云南个旧锡矿调查中因矿洞坍塌受伤、后续感染并发症离世,二人留下的勘探记录为我国油气、有色金属资源研究奠定基础;1942 年,青年地质学家陈秉范、刘祖彝在四川攀西地区调查铁矿时,遭遇当地武装袭击,为保护地质标本与调查手稿奋力抵抗,最终壮烈牺牲。这些先辈虽未持枪驰骋战场,却以对科学的执着、对国家的赤诚,在地质勘探一线筑起 “护盾”,成为民族精神图谱中永不褪色的印记。

“国家现对吾辈地质学者之需求甚殷”“既未能执干戈以卫社稷,则当以本职之力践行匹夫有责之义”,这两句质朴之言,没有华丽的辞藻,却道出了无数地质青年的心声。他们以风骨为墨、改坚守为纸、化生命为笔,在山河破碎的年代,写下了地质青年对“青春何为”最赤诚的答案。他们或许没有像前线将士那样留下赫赫战功,但正是他们在山野间的默默探寻,守护了国家的资源命脉,为民族抗战的最终胜利,悄悄埋下了关乎生存与希望的伏笔。

传承薪火:新时代的青春答卷

地质科学的传承从不是冰冷的知识传递,而是带着“回望来时路”的敬畏与“承接先辈志”的自觉,更有“传帮带后辈”的传统。“数典不忘祖”,不仅是对历史的尊重,更是对先辈精神的接续。

2025年,中国人民抗日战争胜利80周年这个特殊节点,当我们再次回望烽火中地质先辈的青春抉择与使命担当,“地质报国”的精神显得愈发清晰滚烫,也让当代青年对“青春何为”有了更厚重的注解:青春的价值,从来与时代使命同频,与家国需要共振。

青春逢盛世,奋斗正当时。站在抗日战争胜利80周年的历史节点上,地质青年更当接过先辈的精神火炬,以昂扬斗志冲破技术难关,用务实作风扎根野外一线,凭过硬本领破解资源难题,自觉将时代重任扛在肩头,把青春奋斗融入党的伟大事业。用找矿突破的每一份捷报,告慰烽火中的先辈;用守护山河的每一份实绩,书写“青春何为”的答卷。

这才是对抗战历史最深刻的铭记,是对地质先辈精神最忠实的传承,更是新时代地质青年以行动书写的、属于这个时代地质人的“青春答卷”。

微信

微信

微博

微博