2024年6月,我毕业于西南石油大学,是一名地质工程专业的硕士研究生。学院“大地无垠,格物致知”的院训和“到祖国最需要的地方去”的精神,一直激励着我,让我立志要深耕地质行业,为祖国的建设贡献自己的一份力量。

通过对地质专业本硕七年的学习,我掌握了丰富的专业知识,在专业实践、野外认知实践、地质单位实习的过程中,我发现了这个专业的美妙。当我走进自然、观察岩层、欣赏岩石的时候,由衷感叹自然的神奇,对每处去过的地方,我都会收集当地的一块小石头,作为纪念。多年下来,收集的岩石有浅肉红色的花岗岩、白灰色的砂岩、黑色的页岩、颗粒粗糙但摸起来晶莹润泽的花岗岩……,这些冰冷的石头在我眼中充满温度,它们不仅是地质历史的见证者,更是激励我投身地质事业的无声导师。

学校的学习生涯,种下了我的“地质梦”,我深深地爱上了地质专业,并立志投身于地质行业,在祖国的大好河山中去发光发热。最终,我有幸加入了四川省第五地质大队。

筑梦新时代,意味着我们要以创新的思维和勇气,面对挑战,不断突破。地质工作者们深入山川河流,探寻地下的宝藏,用智慧和汗水书写着属于这个时代的辉煌篇章;脚步遍览乡村城镇,排查地质安全隐患,用知识和责任保护人民群众生命财产安全。

入职伊始,一场突如其来的考验便让我深刻体会到地质工作的责任与使命。遂宁市某县连续多日暴雨黄色预警,全县地质灾害风险陡增。为了掌握在雨情下,是否产生新的崩塌、滑坡等地质灾害,是否威胁当地群众的生命和财产安全,我和队友们需要时刻巡逻,在几天内快速完成整个县域的隐患点排查。面对这一挑战,传统的人工巡查方式已难以满足应急需求,这就需要我们以创新的思维进行地质灾害排查。首先,通过高清三维地图智能筛选靠山临河(路)修建房屋的地区,查看是否存在大坡度山体;接着,针对居民区是否存在“修坡建房”的情况,对房屋建筑与坡体进行正射投影,再结合无人机影像,分析受地质灾害影响的可能性,锁定最易发生地质灾害的地区;最后,依托奥维互动地图优化路径,配合当地监测站工作人员报点信息,在最短时间内,完成所有危险点排查。

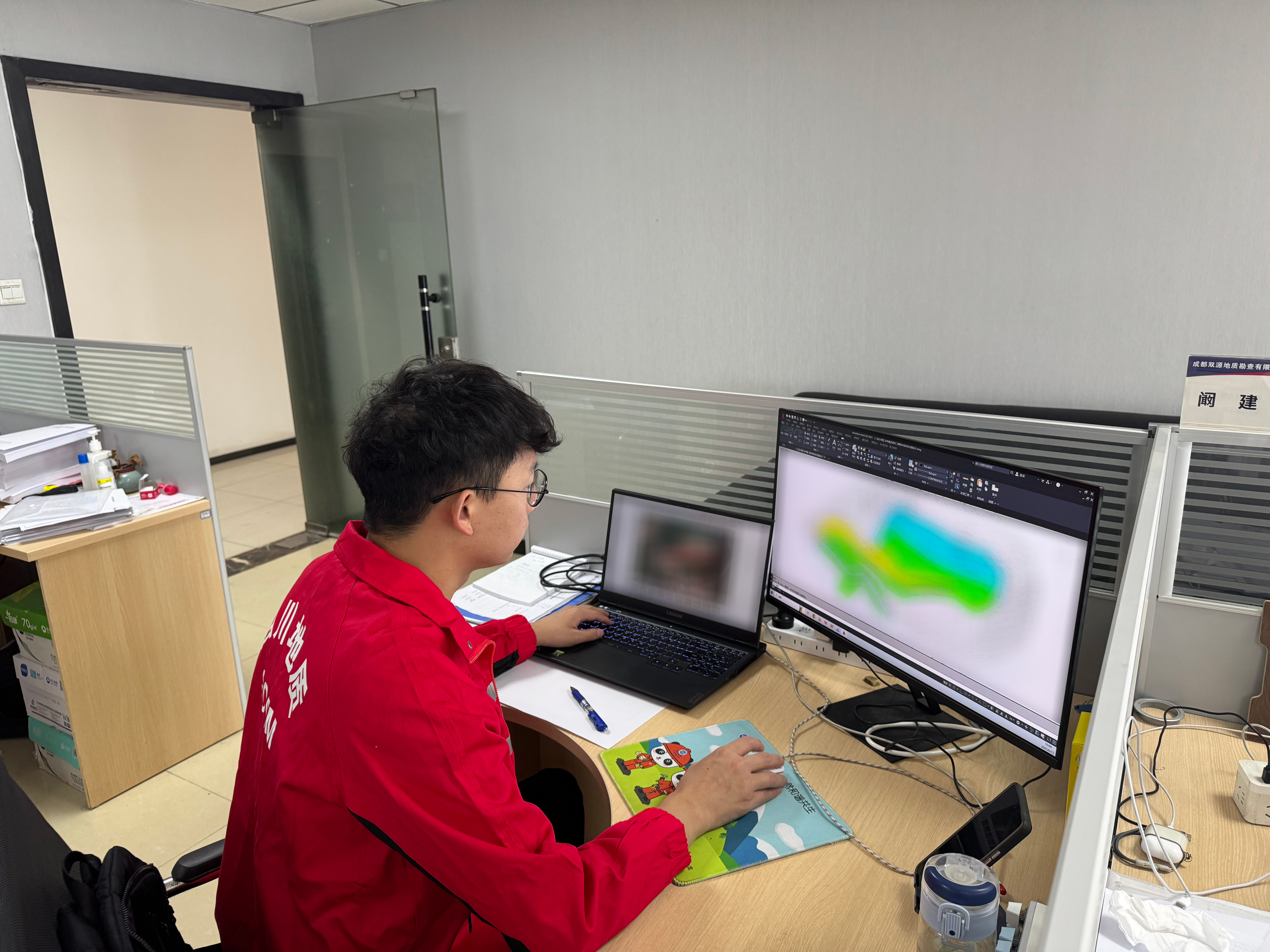

这次经历让我深切感受到,新时代的地质工作正在发生深刻变革。从罗盘地质锤的“老三件”到无人机、三维建模的“新三样”,科技赋能不仅提升了工作效率,更重塑了地质灾害防治的范式。但无论技术如何革新,地质人“脚下有泥,心中有光”的初心从未改变——我们依然需要深入一线丈量大地,只是如今多了智能设备的“火眼金睛”;我们依然坚持“防胜于救”的理念,但有了更精准的预警手段。

以精神为炬,照亮防灾护民之路。地质灾害防治,是筑牢人民生命财产安全防线的关键一环,关乎千家万户的安宁。在随后的工作中,我还参与了多项地质灾害调查与防治项目。结合野外实地验证,成功识别出潜在地灾风险区,并协助当地政府制定了科学的避险方案。在横断山脉的险峻峰峦中进行现场踏探,用科学手段构筑防灾工事,当看到受威胁的群众安全转移,房屋和农田得到保护时,我更加体会到地质工作的价值——我们的努力,直接关系着千家万户的安全。

此外,我还参与了凉山某市水资源调查项目,跟随团队走遍当地的每一个乡镇。白天,我们翻山越岭,测量地下水位和露头水量,采集水质样本;夜晚,在基地整理数据,分析水位规律。虽然内容繁杂,但想到我们的调查结果能有效帮助到当地政府,解决当地百姓和石榴产区的用水问题,那种成就感足以抵消所有的疲惫。

参加工作这一年来,我更加坚定了扎根地质一线的决心。每一次踏勘、每一次数据分析、每一次与当地群众的交流,都在不断丰富我对地质工作的理解。实践让我明白,新时代的地质工作,既需要传承“三光荣”精神,也要紧跟科技发展步伐。地质行业的未来,必然是传统经验与智能技术的深度融合。

今后,我还将继续以“大地无垠,格物致知”的院训鞭策自己,在平凡的岗位上践行地质人的使命。无论是跋涉在崇山峻岭间,还是伏案于数据与图纸前,我都愿以专业和热忱,为祖国的地质事业添砖加瓦。因为我相信,每一块岩石的密码、每一处隐患的排查、每一份报告的撰写,都是对“到祖国最需要的地方去”这一誓言的最好回应。

地质人的脚步永不停歇,我们的故事,正在这片广袤的土地上继续书写。

微信

微信

微博

微博